La vicenda dell’Italicus ha molto da dirci sulla storia civile dell’Italia democratica.

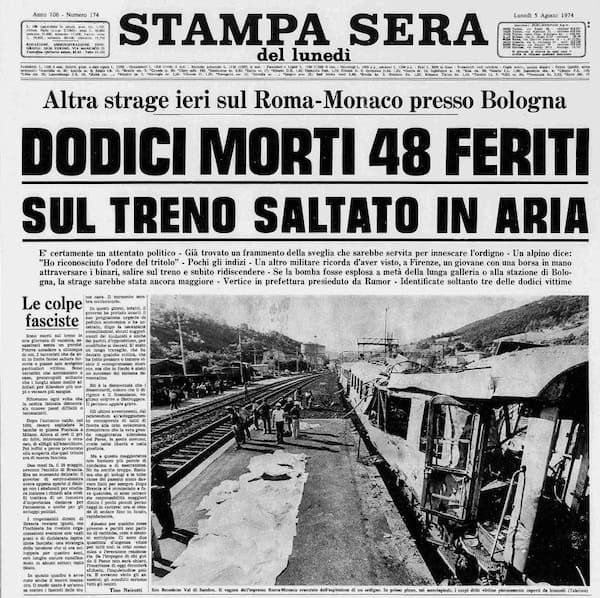

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974, l’Espresso 1486 Italicus, in viaggio da Roma a Monaco di Baviera, fu teatro di una delle stragi più sanguinose nella storia del terrorismo neofascista italiano.

Il treno – partito da Roma – transitava nella galleria degli Appennini quando una bomba, ad alto potenziale, esplose nella quinta carrozza (prima classe).

L’esito fu drammatico: la bomba causò la morte di dodici persone e il ferimento in modo grave oltre quaranta.

Questo atto di violenza, rivendicato attraverso un volantino che prometteva di “seppellire la democrazia sotto una montagna di morti”, è stato uno dei momenti più bui e dolorosi per l’Italia.

Quella dell’Italicus è una strage che funge da simbolo della strategia della tensione (periodo 1969-1993) perpetrata da gruppi terroristici di estrema destra durante gli anni di piombo.

IL CAMMINO TRAVAGLIATO PER LA VERITÀ

I processi che seguirono alla strage dell’Italicus furono lunghi e controversi.

Riflettevano i problemi, le connivenze con le menti del terrorismo e le sfide del sistema giudiziario italiano di fronte allo stragismo politico.

Inizialmente, gli imputati, appartenenti a gruppi estremisti di destra, furono assolti per insufficienza di prove. Tuttavia, furono condannati in appello, solo per essere assolti in via definitiva nel 1993.

La Corte di Cassazione riconobbe che gli attentati potevano essere attribuiti a gruppi eversivi neofascisti, ma non riuscì a stabilire colpevolezze definitive.

La risposta degli italiani e la memoria collettiva

La risposta dell’Italia all’attentato sul treno Italicus fu di grande mobilitazione civile.

Scioperi generali e manifestazioni pacifiche si tennero in tutto il paese, con una delle più significative a Bologna: qui i cittadini espressero il loro rifiuto della violenza come strumento politico; e la loro solidarietà alle vittime.

La strage dell’Italicus rimane una ferita aperta, un ricordo doloroso di un’epoca in cui l’Italia era tormentata da attacchi interni, con una regia e connivenze che si trovavano all’estero.

Stando ai libri del giornalista investigativo Giovanni Fasanella e del ricercatore Mario José Cereghino, la strategia della tensione – di cui la bomba sull’Italicus fa parte – era funzionale a destabilizzare l’Italia.

La destabilizzazione si operava lungo il confine tra Est e Ovest, tra Patto di Varsavia e Area Nato sotto il controllo Usa e britannico. Quella destabilizzazione, tuttavia, mirava a indebolire l’Italia anche sul fronte mediterraneo.

Le bombe neofasciste – così come il terrorismo delle Brigate Rosse – erano insomma funzionali agli interessi angloamericani; così come all’interesse dell’Unione Sovietica di tenere l’Italia (e il suo Partito Comunista) sotto scacco.

L’impegno nel ricordo e la ricerca di giustizia

La lotta per la memoria e la giustizia continua ancora oggi, con le famiglie delle vittime che chiedono chiarezza e verità.

La documentazione giudiziaria della strage di Italicus è ora accessibile digitalmente, permettendo una maggiore comprensione e studio di questo tragico evento.

Questo accesso facilita anche il lavoro degli storici e dei ricercatori nel tentativo di analizzare e comprendere le dinamiche che hanno portato al terrorismo neofascista, con l’obiettivo di prevenire che la storia si ripeta.

Il significato della strage del treno Italicus

La strage del treno Italicus (agosto 1974) non è solo una pagina nera nella storia italiana; è un monito perenne sulla necessità di vigilanza e impegno nella lotta contro il terrorismo e l’estremismo.

Mantenere viva la memoria di questi eventi è essenziale: non solo per onorare chi ha perso la vita, ma anche per educare le future generazioni sui pericoli della violenza politica.

Vi è tuttavia anche un altro significato, nel mantenere vivo il ricordo della bomba sul treno Italicus, con le vittime (12 morti e oltre 40 feriti).

IL LAVORO DI RICERCA

Secondo l’ex deputato Gero Grassi (Partito Democratico), che ha promosso la costituzione della Commissione parlamentare sul Caso Moro, sul treno Italicus doveva esservi anche Aldo Moro, nel 1974 ministro degli Esteri.

Al ministro Moro – secondo Gero Grassi – fu impedito di salire sul treno Italicus, che sarebbe esploso come avvertimento da parte di parte dei servizi segreti collusi con organizzazioni terroristiche.

Ecco che la strage dell’Italicus assume, alla luce di questa rivelazione, un significato particolare: non solo come azione per destabilizzare l’Italia portandola in una direzione autoritaria, ma anche come atto per fermare la politica di Aldo Moro.

Quella di Aldo Moro era una politica che non solo superava gli accordi tra Area Nato e Patto di Varsavia (stipulati nel 1943, a Jalta, tra Usa, Gran Bretagna e Urss).

Quella morotea era anche una politica scomoda in Africa, a svantaggio di Gran Bretagna e Francia.

Di qui il valore che assume la strage dell’Italicus dell’agosto 1974. Una strage che fa parte della strategia della tensione, come anche dell’obiettivo di neutralizzare – cosa che poi avverrà nel 1978 – Aldo Moro e la sua politica per un’Italia protagonista nel Mediterraneo e in Africa.

Maurizio Corte

Agenzia Corte&Media

Libri consigliati (con link di affiliazione):

– Il libro nero della Repubblica Italiana

– Moro Leaks

– Il Paese della vergogna. Le grandi stragi che hanno insanguinato l’Italia dal 1944 al 1993

Gero Grassi: “Moro doveva salire sul treno Italicus”

4 agosto 1974: strage del treno Italicus

Italicus. Documentario del 1974

Piazza, bella piazza. La canzone di Claudio Lolli sulla reazione alla strage

Crimine. Giustizia. Media. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER MediaMentor™

Sono un giornalista professionista, scrittore e media educator irriverente. Insegno Giornalismo Interculturale e Multimedialità all’Università di Verona. Faccio ricerca su come i media rappresentano la società, il crimine e la giustizia. Sito web: Corte&Media. Per contattarmi: direttore@ilbiondino.org