Sangue e tirannia: la lotta per la democrazia in Corea del Sud nel romanzo della scrittrice Premio Nobel.

Davanti all’Ufficio provinciale, le foglie eleganti di un ginkgo danzano nell’aria.

All’interno dell’edificio, invece, la morte ha fermato ogni suono: «cadaveri avvolti in sudari improvvisati», «bare di compensato» e «donne dallo sguardo assente».

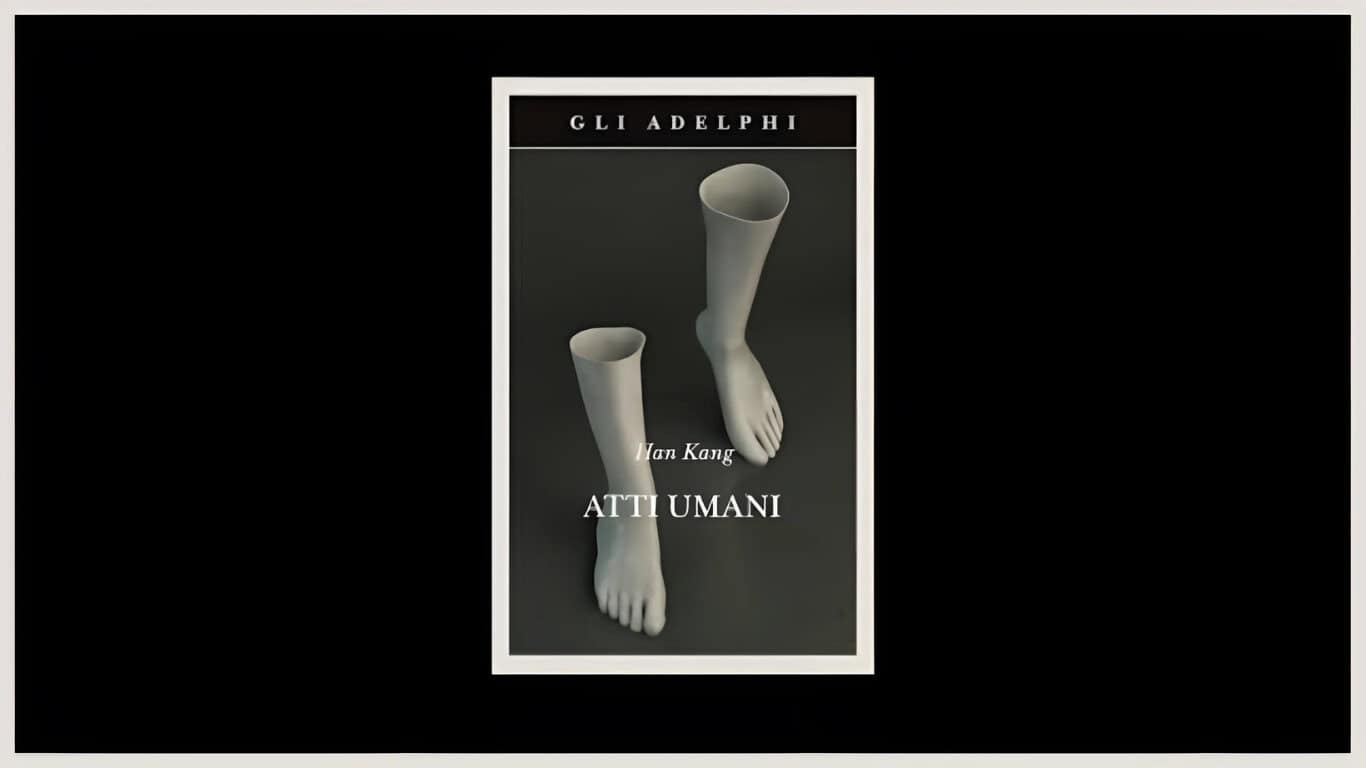

Han Kang ci trascina con il romanzo Atti umani nel dolore del massacro di Gwangju, evocando immagini violente e nauseanti.

Con una prosa tanto lirica quanto impietosa, l’autrice parla attraverso le voci di dieci personaggi, per raccontare un dolore che anche lei ha condiviso, negli anni bui dell’ultima dittatura del paese.

Sono dieci giorni di terrore, in cui le urla democratiche dei cittadini furono soffocate dall’esercito.

Se in Corea del Sud l’evento è una ferita collettiva incisa nella Storia nazionale dal 1980, in Occidente rimane tuttavia un episodio quasi sconosciuto, relegato alle note di fondo pagina dei libri di storia.

Nonostante il vuoto di memoria occidentale, per Kang rievocare questa violenza è inevitabile.

È una calamita potente, che in un modo o nell’altro attrae la sua scrittura, ripercorrendo traumi che la giovane nazione ha affrontato e da cui è emersa con resilienza.

Il fine ultimo della lotta protagonista del romanzo è infine solo uno: far rinascere lo Stato come un paese libero. Una democrazia che, come una fiera fenice, sorga dalle ceneri della dittatura.

Lo scopo del libro è invece un altro: ricordare il proprio passato. Anche se doloroso.

La voce della scrittice Han Kang

Coronata con un Premio Nobel nel 2024, Han Kang è una delle voci più potenti della letteratura contemporanea sudcoreana.

Nata nel 1970 a Gwangju, i ricordi di infanzia sono macchiati dalle morti civili del 1980, un massacro militare su cittadini innocenti. Un triste evento che ha ispirato il romanzo Atti umani. Non si tratta però di un’eccezione.

Kang scruta infatti spesso la violenza, il dolore e la fragile condizione umana attraverso un filtro storico, ripercorrendo alcuni episodi passati della Corea del Sud: come la dittatura di Chun o le tensioni tra le due Coree nel dopoguerra.

UN CATALOGO DI TRAUMI E FRAGILITÀ UMANE

Grazie alla casa editrice Adelphi, i lettori italiani possono vivere alcune storie dell’autrice.

Oltre a Atti umani, sono stati pubblicati dall’editore milanese anche La vegetariana — vincitore del Man Booker International Prize (2016) — e L’ora di greco (2023).

L’ultimo lavoro firmato dalla scrittrice coreana è uscito in Italia nel novembre 2024, con il titolo Non dico addio.

Si tratta di una profonda storia personale, sullo sfondo di un altro importante evento storico della Corea del Sud: il massacro Jeju-do. Una strage che ha causato un vero e proprio genocidio nell’isola asiatica nel 1948.

Atti umani. Analisi e recensione del romanzo sulla vera strage di Gwangju

Nel romanzo Atti umani (2014), Han Kang riesce in poco più di 200 pagine a tracciare l’itinerario per un viaggio nel dolore collettivo, sostando sulle ferite aperte di un intero paese.

Ogni capitolo è dedicato a un personaggio diverso, che si muove in uno spazio temporale di 33 anni. Le storie dei protagonisti si incontrano tutte però nello stesso punto, un nodo storico che non si scioglie: i dieci giorni del massacro di Gwangju.

Il dipinto di parole è infatti un crudo affresco corale di sopravvissuti e vittime della strage:

- il ragazzo (1980);

- l’amico del ragazzo (1980);

- la redattrice (1985);

- il prigioniero (1990);

- l’operaia (2002);

- la madre del ragazzo (2010);

- la scrittrice (2013)

Sono, questi, dieci personaggi che si scontrano con storie personali e lesioni condivise.

LA LOTTA PER LE LIBERTÀ IN ATTI UMANI

Il romanzo è un omaggio delicato e potente alle vittime del massacro di Gwangju. Attraverso diversi personaggi, l’autrice riesce a restituirci l’universalità del dolore, che ha segnato un’intera nazione.

I personaggi che popolano le pagine del romanzo sono come anime venute dal passato: fantasmi che desiderano raccontare a chi è rimasto cosa significhi vivere nella violenza. E sopportare i soprusi per inseguire il sogno di una vita migliore, retta da libertà e diritti.

Il racconto non si limita quindi a evocare il tormento dei propri avi, ma ricorda ciò che spesso diamo ormai per scontato: il valore inestimabile della democrazia. Tanto da considerare «la morte un prezzo equo da pagare per il tenore della coscienza», come scrive l’autrice tra le righe.

Atti umani inizia infatti proprio con una vita spezzata da una speranza disillusa, quella di un giovane studente travolto dalla brutale repressione militare, mentre protestava contro la dittatura.

Il romanzo poi chiude questo cerchio narrativo con la madre dello stesso ragazzo, che cerca di onorare l’esistenza perduta del figlio.

Il dolore di una madre che tenta di preservare la memoria del terzogenito è in realtà anche una metafora potente della sofferenza nazionale. E della ricerca di giustizia in un Paese che, per lungo tempo, ha convissuto nel pauroso silenzio con le atrocità subite.

Parliamo infatti di uno Stato che ha dovuto fare i conti con la dittatura fino al 1987, senza poter nemmeno piangere sul sangue innocente versato. Sangue sgorgato in nome della libertà.

PEZZI D’ANIMA RICUCITI DAL DOLORE

Le voci dei fantasmi di Atti umani vivono e pulsano in un dolore sfaccettato, diverso per ciascuno, che si intreccia in un tessuto comune di dolore.

È come un’operazione a cuore aperto per la scrittrice, che all’epoca dei fatti aveva solo 10 anni. Ma anche per chi legge non è un percorso semplice.

Il libro è infatti una discesa nelle profondità del dolore, tra ferite, sangue e secrezioni corporee, che provocano un senso di repulsione, prima di trasformarsi in sofferenza profonda.

All’inizio la lettura lascia quindi un retrogusto amaro, una nausea che monta fino a diventare insostenibile.

Dopo subentra, tuttavia, un’altra dimensione: il tormento interiore travolge, colpisce e stende, lasciando il lettore catatonico di fronte alla pagina. Fino a chiedersi: «Come è possibile che non sapessi nulla di tutto questo?».

Il senso di colpa allora cresce. E non è solo per la sofferenza di popoli lontani o di eventi ormai caduti in prescrizione. Ma per il fatto che il romanzo smuove responsabilità che diventano nostre, anche se non ci appartengono.

È qui che risiede – nota importante – il messaggio più profondo. Il dolore, la sofferenza, la violenza, la morte sono tutti atti umani. Tutto ciò che la scrittrice racconta, pur nell’orrore, è un’esperienza di tutti, per il solo fatto di essere persone in questo mondo imperfetto.

Il massacro di Gwangju. La dittatura militare ricordata dal romanzo Atti umani

Chi, come me, ha genitori nati negli anni ’60 avrà sentito raccontare centinaia di volte cosa facevano il 9 novembre 1989, il giorno della caduta del Muro di Berlino.

Con la brillantina in testa e i ricci cotonati, gli istanti si sono impressi, come un’immagine sul rullino. E oggi i ricordi fuoriescono, stampati con mille colori e parole.

In pochi in Occidente invece sembrano ricordare la repressione sanguinosa che ha segnato la Corea del Sud solo 9 anni prima, con un’aggressione militare contro centinaia di civili nella città di Gwangju.

Il risultato è scritto da pochi anni nei libri di storia: persone massacrate, corpi ammassati, figli scomparsi. Dieci giorni di terrore, contro il governo plasmato dall’ennesimo colpo di stato, in un paese nato nello smarrimento.

Per comprendere i violenti giorni del maggio 1980, bisogna però fare un piccolo passo indietro.

IL PRIMO GOLPE DELLA COREA DEL SUD. GLI ANTEFATTI

Con la fine dell’impero nipponico, i vincitori della Seconda guerra mondiale spezzano la penisola coreana in due: a nord si stanziano i sovietici, a sud gli americani.

Da allora, la tensione tra le due Coree riemerge nelle cronache a intervalli regolari. Alcuni dei momenti più delicati si consumano però negli anni ’60, solo vent’anni dopo la fine del conflitto mondiale. E solo un decennio dopo la guerra di Corea (1950-1953).

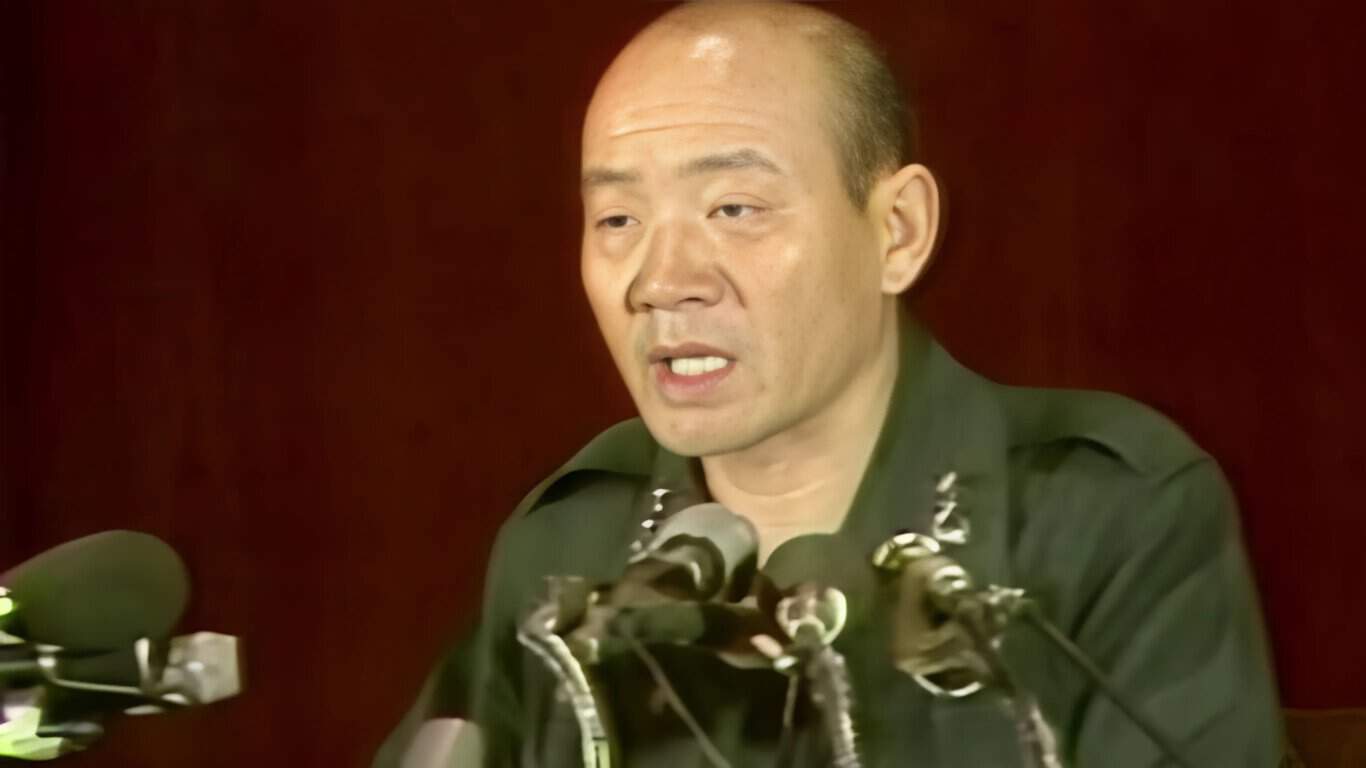

Tutto inizia infatti nel 1961, quando diventa presidente Park Chung-hee con il primo di una violenta serie di colpi di stato.

Dopo la presa di potere, il generale Park adotta una politica economica a tappe forzate, per promuovere la crescita nazionale.

Il benessere economico tuttavia sacrifica i diritti sociali dei cittadini, attraverso un «controllo quasi maniacale della libertà». E facendosi consumare dal terrore per le infiltrazioni di spie dal nord.

Durante la densa tensione tra le due nazioni coreane, i loro presidenti — a nord il capo di governo è Kim II-sung — tentano di assassinarsi a vicenda più volte. Senza però riuscirci.

Finché il 26 ottobre del 1979, Park Chung Hee muore per mano di Kim Haegyu, direttore della National Intelligence Service (KCIA) e suo braccio destro.

L’assassino di Park è ancora oggi un episodio misterioso. Se Haegyu dichiara di aver agito per difendere la democrazia, non sappiamo in realtà se sia trattato di un atto individuale egoistico — per preservare il proprio ruolo — o un tentativo di presa del potere dei servizi segreti.

LA DITTATURA DEL MACELLAIO DI GWANGJU. GLI ANTEFATTI

Con il golpe del 1979, il paese è ormai in balia della violenza. E le cose stanno per peggiorare con il nuovo presidente Chun Doo-hwan.

Nel 1980 la Corea del Sud è quindi ad un passo dalla guerra civile. La tensione si sente nell’aria. E la popolazione inizia ad alzare la sua voce, con manifestazioni cittadine contro quella che ormai è una dittatura.

Come in altri episodi della storia moderna mondiale, sono studenti e professori a chiedere riforme democratiche. A partire dall’abolizione della legge marziale — instaurata per l’ipotesi di intrusioni nordcoreane — e la riconquista di diritti basilari.

Il governo reagisce all’urlo democratico con una repressione violenta. La risposta è ordinata dal presidente Chun e viene rinominata operazione “Lavish Holiday”. Il massacro di sangue è ormai alle porte.

IL MASSACRO DI GWANGJU: I 10 GIORNI DEL TERRORE

Se il clima ribolle in tutto il paese, Gwangju è una pentola a pressione pronta ad esplodere. Dalla mattina del 18 maggio 1980 e per i 9 giorni a seguire, protestanti e civili vengono massacrati dall’esercito.

Ci vogliono però quasi dieci giorni per piegare il coraggio della popolazione.

Il 27 maggio segna tuttavia il punto di non ritorno. L’esercito entra in città e prende il controllo di tutti gli spazi occupati dai manifestanti. Anche l’Ufficio provinciale — il luogo simbolo della repressione — torna nelle mani del Presidente.

Quel giorno, Gwangju cade quindi sotto il controllo del regime, e tutte quelle vite sacrificate sembrano aver lottato invano, per un respiro di libertà soffocato troppo presto.

LA DEMOCRAZIA CONQUISTATA COL SANGUE DEI CIVILI

Tuttavia la storia non ha mai dimenticato il sacrificio di Gwangju. Così come la Corea del Sud, che finalmente nel 1987 riesce ad ottenere le prime elezioni democratiche.

Con la fine della dittatura di Chun, inoltre, la narrazione della strage è riscritta.

Dopo il regime, infatti, il massacro è ufficialmente riconosciuto come un movimento cittadino di protesta contro un governo castrante, che aveva privato il paese di libertà e diritti. Nessun rivoltoso comunista, quindi, come si ostinava a ripetere il dittatore.

A tal proposito, nel 1997 Chun Doo-hwan — denominato il “macellaio di Gwangju” — viene condannato a morte per le sue responsabilità. Tuttavia, riesce a sfuggire all’esecuzione con una grazia concessa dal nuovo Presidente.

Cinque anni dopo, il governo costruisce infine un cimitero nazionale per onorare le vittime della strage. Purtroppo non tutti i corpi riposano nel luogo sacro: molte persone non sono state mai individuate.

Se i documenti infatti parlano di 200 vittime, le stime ipotizzano che il massacro del 1980 abbia causato tra i 1000 e i 2000 morti.

L’INTERVENTO USA: LA SCOMODA VERITÀ IN UN’INCHIESTA GIORNALISTICA

Nel 2017, il giornalista americano Tim Shorrock ha pubblicato documenti segreti di Washington sul massacro di Gwangju.

La ricostruzione del giornalista — pubblicata sulla rivista 38th North — dimostra ciò che molti storici sospettavano da tempo: il governo sudcoreano ha ammesso l’uso della forza contro le manifestazioni civili, con il sostegno dell’amministrazione americana di Jimmy Carter.

La spiegazione dell’incursione americana — avete contato quante volte gli USA hanno adottato questo copione? — è in realtà piuttosto semplice.

Come scrive la giornalista Giulia Pompili, infatti, «il caos poteva essere pericoloso, un momento di debolezza usato ad arte dalla Corea del nord per invadere di nuovo». Un’incursione — soprattutto politica ed economica — che gli Stati Uniti non potevano permettere lì o altrove.

Conclusione. La memoria collettiva ignorata

Ci sono eventi storici che quelli della mia generazione ha imparato a conoscere sin da piccoli, ascoltandoli con rispetto e coscienza:

- la Rivoluzione francese,

- le due guerre mondiali,

- l’attentato di Piazza Fontana,

- l’attentato alle Torri Gemelle

Sono storie che ci sembrano vicine, anche quando accadono a chilometri di distanza o appartengono a epoche lontane.

Eppure, ci sono altre vicende, accadute in tempi recenti, di cui non sappiamo nulla. È il caso del massacro di Gwangju, durante l’ultima dittatura della Corea del Sud.

Il sanguinoso evento è sfondo del romanzo Atti Umani. Un racconto di Han Kang che colma l’ignoranza occidentale.

PERCHÈ LEGGERE IL ROMANZO ATTI UMANI? IL POTERE DEL RICORDO

Atti umani non è infatti solo un romanzo storico, su un episodio criminale del passato sudcoreano. Il libro è anche un atto di resistenza contro l’oblio.

Han Kang ci ricorda infatti che la memoria è un’opera di giustizia, un ponte tra passato e presente, che ci obbliga a non distogliere lo sguardo dalle atrocità. E la scrittura può aiutarci a scolpire questi ricordi.

L’epilogo del romanzo con il personaggio della scrittrice funge proprio da riflessione ultima sul potere della narrazione: uno strumento di guarigione e di giustizia sociale, che riesce a dare la giusta forma agli eventi.

È quindi anche un supporto di cui servirsi per ricordare e comprendere il passato.

In un mondo che dimentica facilmente, questo libro ci invita infine a fare i conti con le ombre della storia di un paese lontano, ma dalle esperienze fin troppo vicine alla storia occidentale. Insomma, un romanzo umano.

Anna Ceroni

Agenzia Corte&Media

Data di pubblicazione: 17.11.2024

Atti umani. La Corea del Sud spiegata da Marianna Zanetta

Le immagini d’archivio sulla strage di Gwangju

Crimine. Giustizia. Media. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER MediaMentor™

Autrice e copywriter. Laureata magistrale cum laude in Editoria e Giornalismo, ama analizzare e divulgare crimini e ingiustizie di ogni tipo: dai misfatti di Hollywood ai reati ambientali.